健康保険を利用した訪問マッサージ・訪問鍼灸において「同意書」は必要不可欠です。

もしかしたらこの記事を読んでいるかたのなかには同意書が必要なのはわかってはいるが、

- 同意書が発行されるか不安

- 私の地域は厳しいのでは…

- 医師会からの通達で同意書がでない…

など不安を感じているかたもいるかもしれませんね。

今回の記事では「同意書の効果的な依頼の仕方」から「御依頼書の雛形」のプレゼントも行います。

さて、別記事でも書きましたがあらためて同意書の取り扱いと料金について復習いたします。

医師の同意書の取り扱い

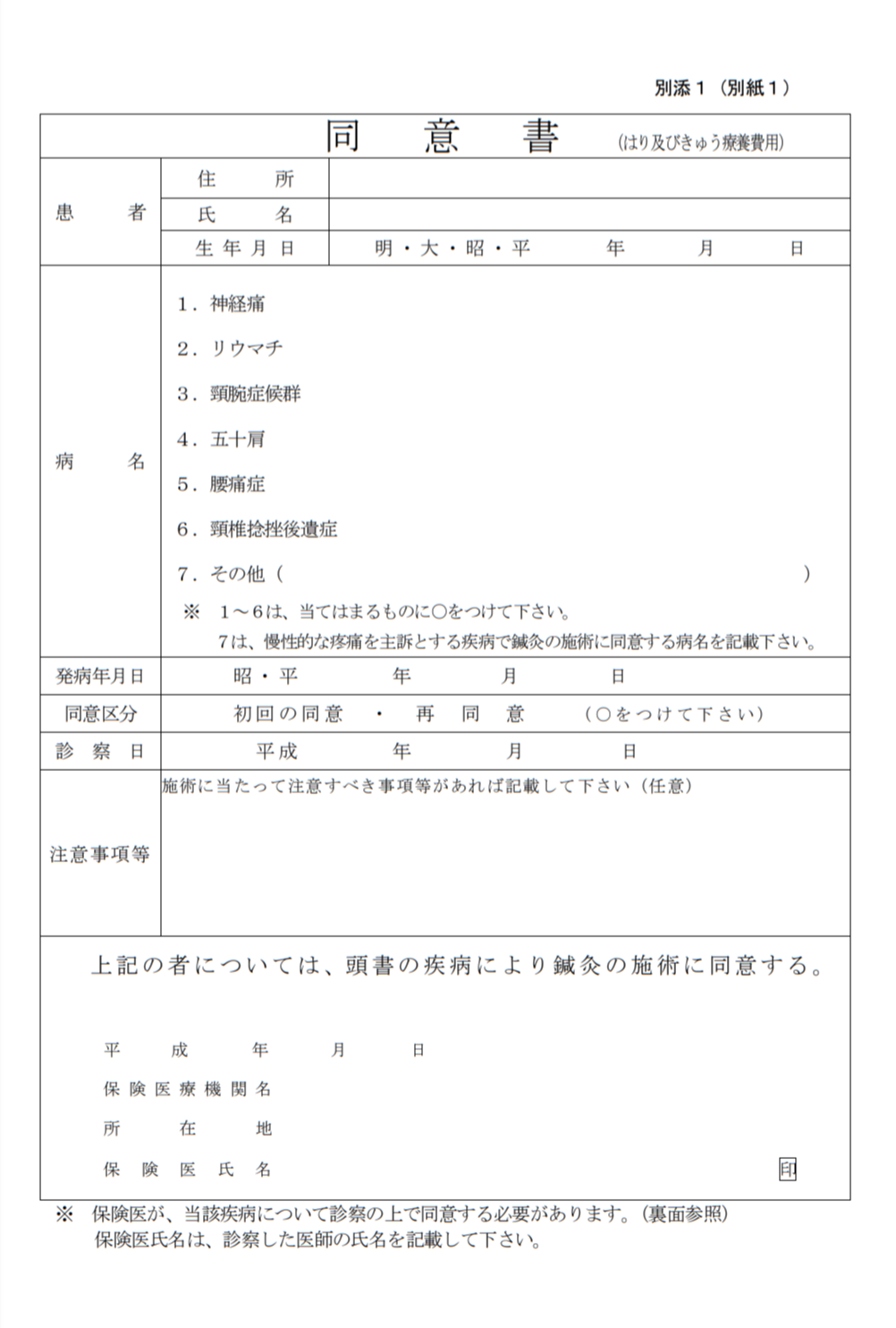

別の記事でも書きました通り、訪問鍼灸・マッサージで医療保険を取り扱うためには医師の「同意書」が必要となります。

同意書はかかりつけの医師であれば誰が書いても問題ありませんが、保険医ではない美容整形の先生などは不可となります。

ちなみに同意書であれば健康保険が利用できるため、1割負担の患者さんなら同意書発行料は100円となります。

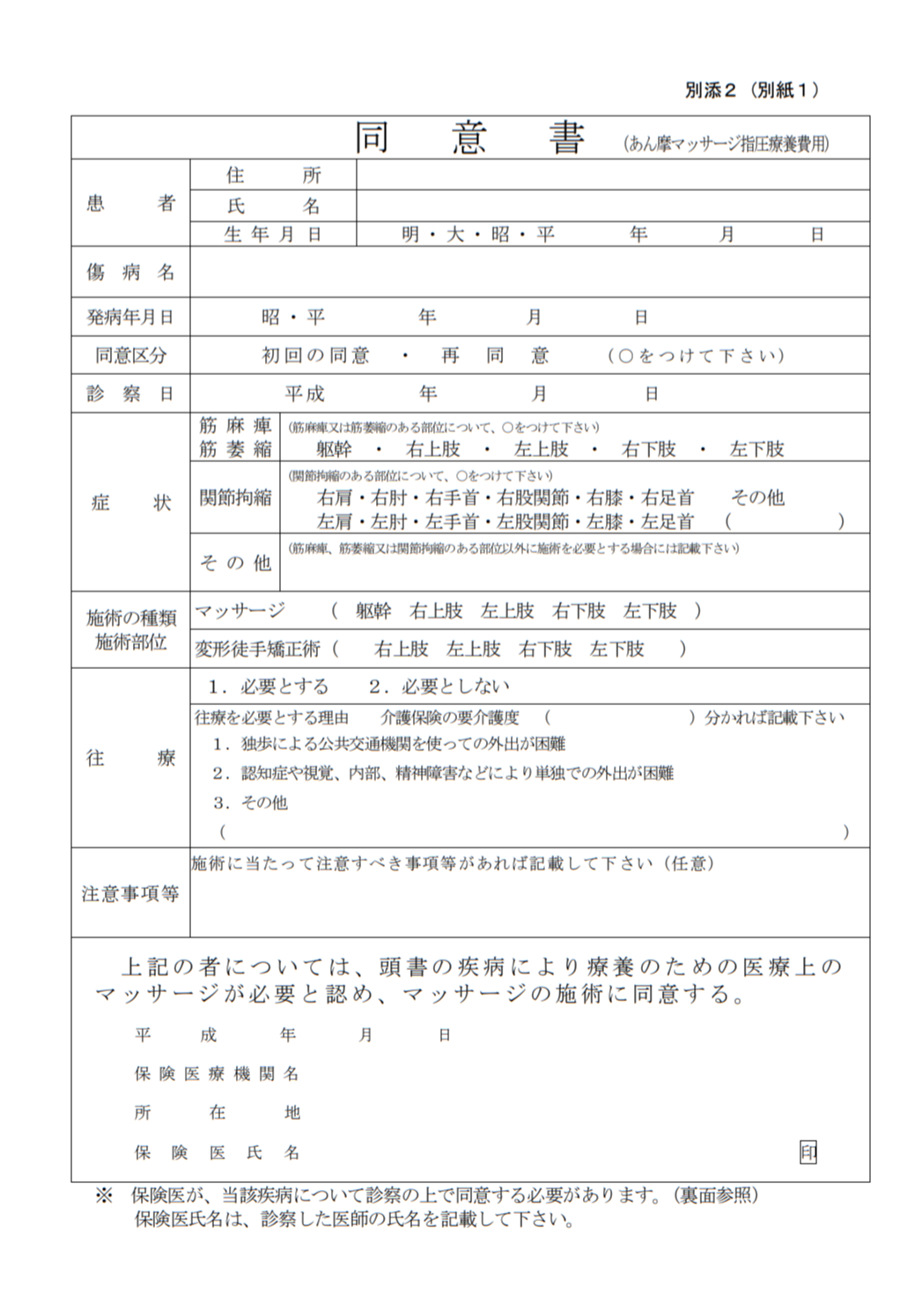

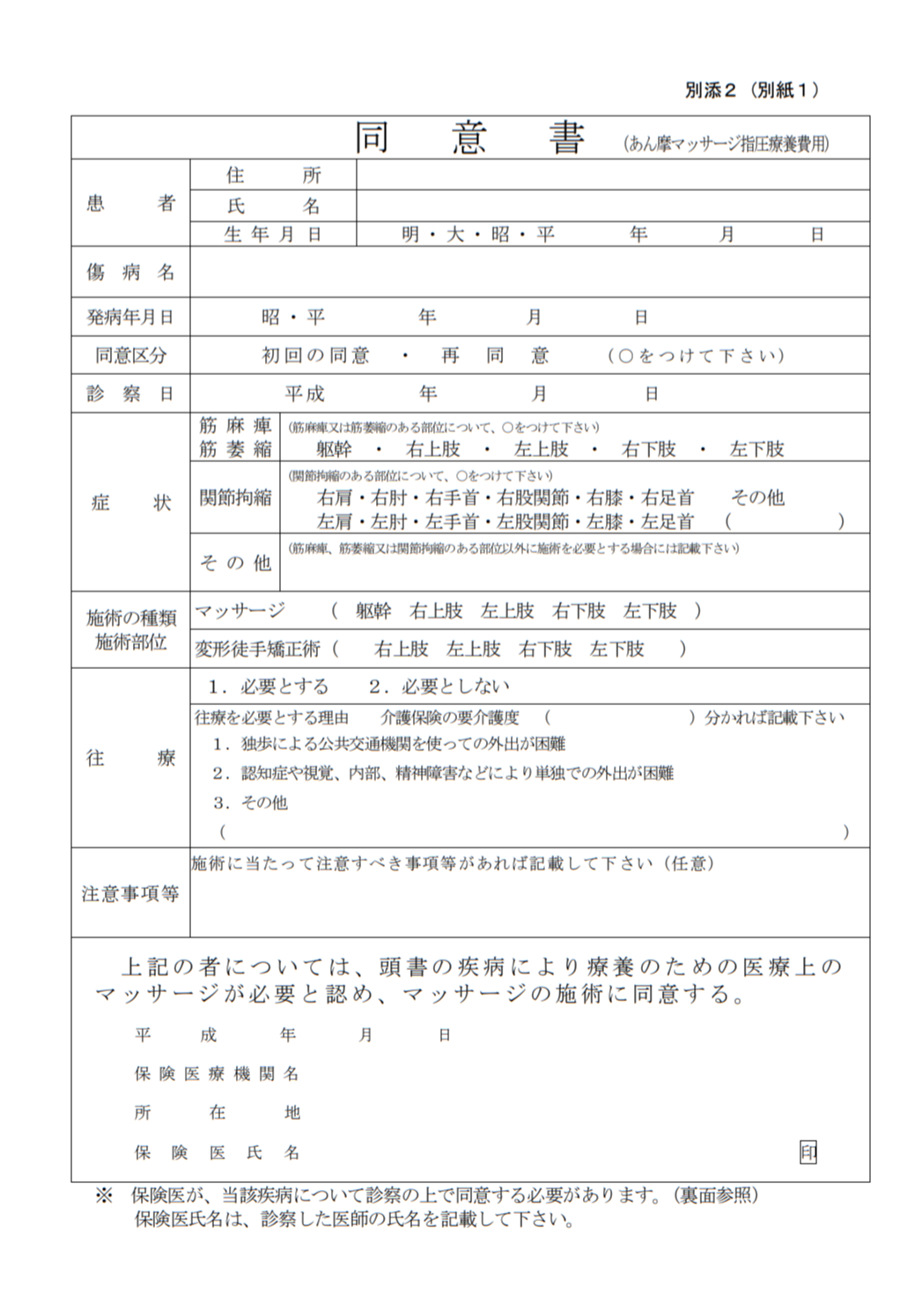

同意書はこちら↓

マッサージの同意書は、施術する部位が5部位に分かれているのが特徴です。医師が同意してくれる部位数に応じて料金が変動。

また往診の可否を決めるのも医師である。

変形徒手矯正術というのは簡単にいうと可動域拡大を目的とした運動療法のこと。単価を高くできるのが特徴です。

鍼灸は6疾患またはその他のどれかに丸を1つでももらえれば規定の施術料が確保できるのが特徴。

また鍼灸は往診の可否の判断は鍼灸師ができるというのも大きな特徴。

仮に同意日または初療日が1日から15日の間になされた場合はその月を含む6か月後の末日です。

同意日または初療日が16日から31日の間でなされた場合は翌月から6か月後の末日となります。

仮に5月10日を初療日としたら、5月を含む6か月後なので10月末日までが有効期限ということですね。

同意書は有効期限が決まっていますが、それ以降も新たに同意書を取得すれば継続可能です。

施術料金

マッサージの料金

上述した通り、マッサージの施術は全身を5部位に分けており、医師が同意してくれた部位数によって料金は変動します。

その5部位と1部位あたりの料金

躯幹 450円

右上肢 450円

左上肢 450円

右下肢 450円

左下肢 450円

ーーーーーーーーーー

5部位合計 2,250円

上記が全身を施術した場合の料金です。

ご覧のとおりマッサージは(鍼灸もだけど)、施術部位による料金体系であり、施術時間による料金設定になっていません。

ただお医者様によっては同意をしてくれるのは3部位だけ、というのもザラにあります。

施術単価UPの方法として変形徒手矯正術を施術に取り入れる方法があります。

変形徒手矯正術というのは前述しましたが、「可動域拡大を目的とした運動療法」のことです。

変形徒手矯正術の料金

1肢470円

【施術料金の例】

傷病:脳梗塞後遺症(左片麻痺)

右上肢 450円

右下肢 450円

躯幹 450円

左上肢 920円(マ+変)

左下肢 920円(マ+変)

ーーーーーーーーーーー

施術料金 3,190円

傷病:パーキンソン病

躯幹 450円

右上肢 920円

右下肢 920円

左上肢 920円

左下肢 920円

ーーーーーーーーーー

施術料金 4,130円

施術料金だけでこれだけの単価があるのは嬉しいですね!

実際には上記の施術料金に「往療費」が2300円または2550円が上乗せされるので、

施術時間20分で単価5000円や6000円なんてことも可能です。

ただし前述のとおり、変形徒手は毎月の同意書を取得する必要があるのが面倒なところ。

他にもマッサージ施術でホットパックであたためたりなどをすると微々たるものですが追加料金を取ることが出来ます。

温罨法 180円

電気光線器具 300円

施術内容にもよりますが、施術時間20分とすると結構忙しいので、なかなか温罨法などをする人は少数なようですね。大手はやってるみたいですが。

鍼灸の料金

鍼灸の料金はマッサージと違い、1回いくら、という料金体系なのでわかりやすいです。

また鍼灸には「初検料(初診料)」があるのが特徴です。

【初検料】

① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

1,950円

② 2術(はり、きゅう併用)の場合

2,230円

【施術料】

① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

1回につき 1,610円

② 2術(はり、きゅう併用)の場合

1回につき 1,770円

【電療料】

1回につき100円

別の記事でも書きましたが、

鍼灸道具ですが、持っておいた方がいいのはローラー鍼やてい鍼と電子温熱灸といった、刺さない鍼や火をつかわないお灸です。

そのため基本的には手技によるマッサージの施術を行うことがほとんどです。

でもローラー鍼や電子温熱灸などを施術に取り入れれば、それは立派な鍼灸施術になりますので訪問鍼灸でも十分立ち回ることができます。

往療料

訪問マッサージは上述した施術料金と、交通費である「往療料」を取ることができます。

この往療費の算定条件は「自力で通院することが困難である」ということ。

そのため歩行は可能ではあるが「認知症」のために、1人で通院することが危険な場合でも往療費は認められます。

【往療費の料金】

往療料 2,300円

往療距離が半径4kmを超えた場合は2,550円

といっても、半径4kmを超えた時点で往療料は2,550円以上に増えるわけではないので、半径6km以内で回るほうが効率がいいです。

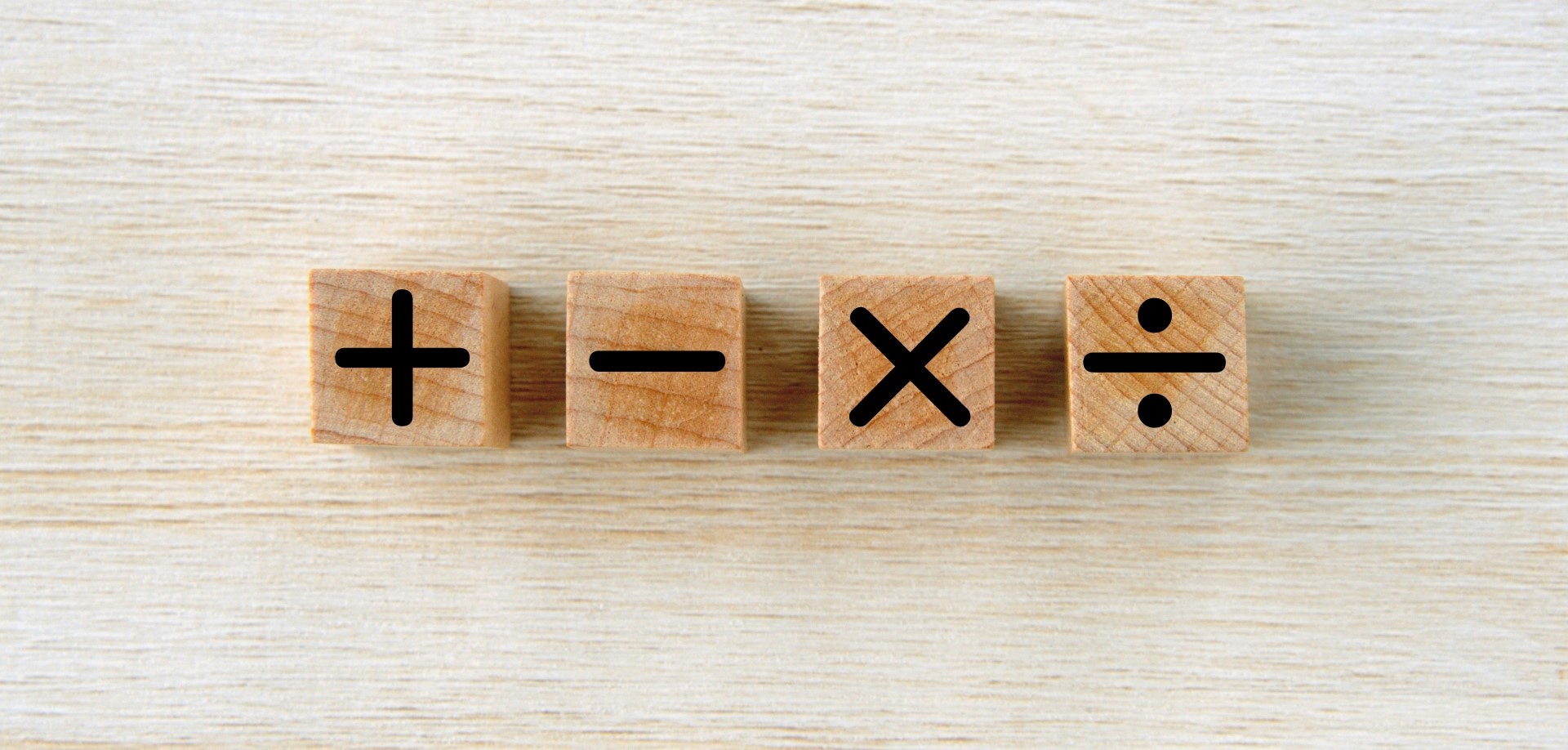

ただ、この往療料ですが、距離の取り方が若干複雑です。

事務所からAさん家→Bさん家と往診した場合の例をみてみましょう。

まず事務所からAさん家に往診し、移動距離は直線で5kmでした。

この場合の往療料は2550円です。

次にAさん家からBさん家に往診し、移動距離は直線で6kmでした。

4km以上の移動なので2550円かと思ってしまうのですが、この往療費はなんと2300円です。

なぜかというとAさん家とBさん家の距離は6kmですが、治療院(事務所)とBさん家の直線距離を測ると3kmでした。

そのため患者さんの施術をまわっていく際は、前患者からの方が近いのか、治療院からの方が近いのかチェックしておく必要があります。

直線距離は簡単に計測できるサイトがあります↓

上記サイトで直線距離ですぐに調べられるのでブックマークしておきましょう。

本題:同意書取得の手順

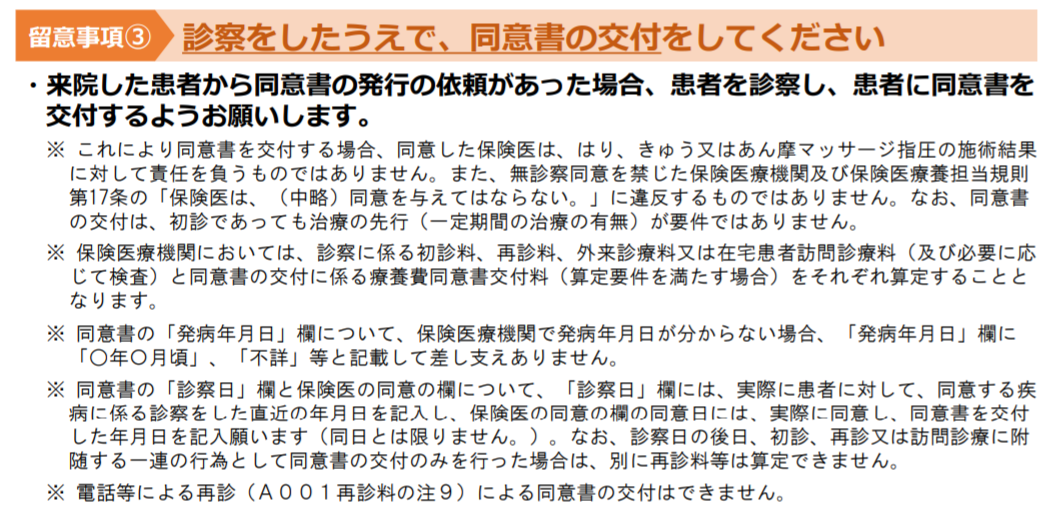

同意書の書類は患者様から医師に手渡されるのがベターです。

無料体験を行い、患者様と成約できましたら

- 御依頼書

- 同意書サンプル

- 同意書

- 返信用封筒

の4点を患者様に渡して診察時に医師に書いてもらうようにお願いしてもらいましょう。

ただ患者様の診察がタイミング悪くしばらく先という場合もありますよね。

そのため診察が当分先なら施術者が代理で同意書書類を医師のもとへ届けにいきましょう。

訪問マッサージを受けたいという患者の意志が確認できなければ、お医者様も同意してくれない場合もあるからです

基本的な流れを確認します。

①無料体験を行い成約する

②同意書書類を患者に渡し医師に渡してもらう

③診察が当分先なら施術者が代理で届ける

④その場合、患者から医師に一言電話してもらう

⑤同意書が手元に届いたら施術スタート

という感じですね。

同意書取得の際の裏ワザ

さきほど同意書取得の時には

①御依頼書

②同意書サンプル

③同意書

④返信用封筒

の4点を患者様に手渡すとお話ししました。

でもはりすけの場合は実は上記のうち1点を使っていません

…

…

それはなにかというと「同意書サンプル」です

なので自分は同意書サンプルを付けるのを止めました

その代わり、こちらで記入済みの同意書をつけるようにしました

こちらで患者欄から傷病名、施術部位などすべてこちらで記入します

とはいえ、診察日と下部の医療機関名や医師名の記入欄は空けておきます

この記入済み同意書に付箋で

「差し支えなければこちらの同意書をお使いください。変更がある場合は別紙、白紙同意書をお使いください」

と記入した付箋を付けて、別でまったく何も記入していない白紙の同意書を1枚つけておきます

これは医師の心理として同意書をいちいち書くのがめんどくさいというのがあります

また医師はとても多忙ですからね

だから同意書サンプルをつけても大して見ずに医師が独自で考えて書いてしまい、

こちらの希望通りに同意書を書いて頂けないことが多々ありました

それをあらかじめ記入済みの同意書と、白紙のものとどちらかを選択して書いてもらう

たまに

「筋麻痺の欄で下肢の2部位は同意を得られているが、その他部位はその他欄に施術の必要性の記述がないため返戻」

みたいなしょうもない理由で返戻を受けたかたいませんか?

こちらがあらかじめ記入した同意書を使えば、同意書のことで返戻をくらうリスクを減らせますよね♪

同意書の記入の仕方でわからないことがあれば必ず当サイトのLINE@でご相談ください!

あとから書き直しを医師にお願いするようなことになって手間ですし、施術開始が遅れてしまいます。

同意書の作成上の注意点としてまず傷病名ですが、ここには既往歴は列挙してしまっても大丈夫です

例

脳梗塞後遺症 左大腿骨骨折 骨粗鬆症

例えば症状欄の筋萎縮のところに躯幹と右上肢と右下肢にだけ丸がついていたとします

この場合、マッサージの欄に5部位全てに丸があったとしても認められるのは上記3部位のみです

このように症状欄の部位とマッサージおよび変形徒手の部位は一致している必要があります

またはその他の欄に何かしらの記述が必要あるのですが、、裏技として

もちろんあらかじめ同意書のその他欄にこちらで記入しておいてあとは医師のサインをもらうだけにしておけば返戻リスクが減りますね♪

鍼灸に関して同意書の注意点などは特にありません

併給とは鍼灸は医療機関の治療部位とかぶってはいけないというルールがあります

ただし複数で丸をもらったとしてもレセプトで申請するさいはどれか1つの疾患のみなので神経痛で申請するのが安パイです

同意書が断られる理由TOP3

同意書が必ずしも発行されるとは限りません。

医師が同意書の発行を拒否する理由としては以下の物が多いです。

① 医師会の方針

② 専門外だから

③ 病院の方針で

医師会の方針

これがもっとも同意書を断られるパターンとして多いと思われます。

訪問鍼灸マッサージの施術の結果について医師に責任が行くことはないのですが、この医師会の通達では

同意をすると責任が及ぶ可能性がありますよ、というやや脅しっぽい言い方がなされているようです。

このため医師としては責任問題を恐れ、どこの馬の骨ともしれない人に同意を与えることを拒否するのです。

ですが、このような医師の心情が理解できたのであれば解決策はあります。

どこの馬の骨ともしれないやつが施術をするから医師としては恐怖を感じるのです。

もしこれでも拒否されたら後述する他のクリニックへの受診をすすめる流れとなります。

専門外だから

患者さんの多くは内科にかかっていることが多いので内科に同意書をお願いするパターンが多いです。

内科でお願いする利点としては同意書を発行してもらいやすいというのがあります。

整形外科の場合ですと、患者様があまりかかってない場合も多く、仮に整形外科に同意書をお願いしても、

うち(整形外科)でリハビリを受ければいい、という理由で同意書を断られるパターンが多いですね。

なので内科にお願いするのですが、たまに「うちは内科で専門外だから」ということで拒否される場合もあります。

内科の医師でも同意を与えることはなんら問題ないのですが、これを説明したとしても

「いや整形外科のほうで判断してもらってください」と言われてしまうパターンが多いですね。

こうなった場合は後述する他のクリニックへの受診をすすめる流れとなります。

病院の方針で

大きな病院ですと病院の方針として同意を拒否するパターンがたまにあります。

大きな病院ですと当然リハビリ施設も保有していますし、病院内での連携もしっかり取れております。

そのため外部業者である訪問鍼灸マッサージが入ると、患者の体調管理をするうえで支障をきたすという判断があります。

もちろんそれ以外でも医師会と同じように責任問題の兼ね合いで拒否している場合もあります。

そのためこの場合も後述する他のクリニックへの受診をすすめる流れとなります。

同意書を断られた場合の対処法

上述した理由で同意書を断られてしまった場合、基本は施術者があらためて直接お願いにいきましょう。

その場合は必ず患者様に医師にあいさつに行って良いか確認します。

患者様によっては波風立てたくないので、そこまでするなら訪問マッサージは諦めるということもあります。

それならそれでいいと思います。

ちょっと言い方は厳しいですがその程度の気持ちならば、どのみち長くは続かないでしょう。

ご挨拶の許可がいただけたらクリニックに行き受付でお医者様と患者様の件でご挨拶したいと伝えましょう。

ここまでの経緯と患者様の希望に応えたいという真摯な気持ち、あと責任は当院がとるという誠意を込めた手紙ですね。

門前払いされなければ、空いていれば「そのままお待ちください」となることも多いですし、

混雑している時は「診察終了時刻あたりにまた来てください」と言われますね。

それで実際にお会いすることができたら、まずはお時間をいただいたことを深くお礼を申し上げ、

患者様の施術について誠心誠意責任は私がもちますので、どうかお許しをいただけないか、とお願いします。

念のため厚労省からの通達書類をもっていくというやり方もあります。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/judo/ahaki_20181004.pdf

上記記載にもある通り、医師に施術の結果の責任が及ぶことはありません。

これを見せながら「もし事故があった場合、責任は私がもつと誓約書も書きますのでお願いします!」と誠意を見せるのも手。

1か月後にあらためて施術の報告にくることをお約束し、1か月やって何も変化がなければ終了すると約束します

これをするだけでも同意書を発行してくれる可能性がだいぶ上がります。

患者のかかりつ医が他にもいるならばまずはそちらにお願いをします。

特にかかりつけ医が主治医以外にいないのであれば他のクリニックを探すことになるのですが、

どうしても受けたいという患者の希望があったら、すでにお付き合いのある(同意書発行実績のある)クリニックに相談する。

近くにお付き合いのあるクリニックがなければ近隣のクリニックに総当たりで電話で聞いてみます。

「訪問マッサージの利用を希望している患者様がいらっしゃるのですが、同意してくださるお医者様を探しております。もちろん継続的な診察をお約束した上でご相談は可能でしょうか?」

と、がんばって色々なところに相談してみましょう。

すると「では一度連れてきてください」と言って下さるクリニックが見つかります。

そうなったらあとは患者様にそこのクリニックに受診してもらい同意書を書いてきてもらいましょう。

できれば患者さんと同伴してお願いにいくのがいいですね。

もちろん診察時に入室していいか受付で事前に確認することを忘れずに。

他のクリニックを探すコツ

特にお付き合いのあるクリニックもない状況では、とにかく総当たりで探すしかありません

だいたいは以前からかかりつけにしている患者さんにしか同意書を出さないところが多いですね

このように主治医以外で診てくれる医師はとても少ないですが、それでも探すしかありません

ただ闇雲に探すのではなく、とあるポイントをおさえるのがコツ

それは「セカンドオピニオン」です

ネットで「○○市 セカンドオピニオン」という風に検索すると出てきます

ここの検索で出てくるクリニックにまずは問い合わせてみましょう

セカンドオピニオンを標榜するクリニックは比較的、話を丁寧に聞いてくれる印象です

もちろん必ず同意書を書いてくれるという保証はありませんが、やってみる価値はありますね!

雛形プレゼント

こちらの雛形ページにさまざまな必要書類や便利グッズ等紹介していますので、ぜひ見てみてください!

医師宛てのご依頼書や施術報告書、家族への挨拶文のすべてを公開します!!

上記でも医師にあてる依頼書のサンプルをプレゼントしていますが、

実のところ上記でプレゼントした依頼書は簡易的なものになります

上手に同意書を取得するには「魔法の付箋」を活用するのが絶対です

付箋を上手に活用してこちらの願い通りに同意書をかいてもらうための方法

また施術を開始するにあたって「ご家族を安心させる」ための挨拶文の例文もすべて網羅したPDFをご紹介します!

PDFの内容はこちら↓

”ふせん”でのりきる!はじめての同意書

第一章【はじめての同意書】

準備するもの 03

同意依頼例文1 はりマ対応 04

同意依頼例文2 マ対応 05

同意依頼例文3 はりマ対応 06

記入済み同意書例1(マ) 07

記入済み同意書例2(マ) 08

記入済み同意書例3(はり) 09

ふせん文言バリエーション

∟「1.神経痛」のもらい方 10

ブランク同意書例1 (マ) 11

ブランク同意書例2 (はり) 12

返信用封筒作例 13

第ニ章【再同意依頼】

準備するもの 14

再同意依頼例文1 マ対応 15

再同意依頼例文2 複数人数対応 16

施術報告書作例(マ) 17

記入済み同意書例(マ) 18

同意欄の日付について

∟同意日を “ある程度” 指定する方法 19

特典パート

第三章【ご家族への手紙】

準備するもの 20

ご家族への手紙例文1 21

ご家族への手紙例文2 22

委任状サンプル 23

口座振替用紙サンプル 24

送付するもの一覧 25

※内容は変更となる場合もありますので詳しい内容はリンク先でご確認ください

私のオープンチャットでもいつも有益な情報をくれる「ねこもふさん」が作成してくれました!

総括・まとめ

基本的に医師の立場からすると顔もわからない人間に患者を任せる恐怖があります。

また施術の結果の責任を負わなければならないという勘違いからくる恐怖ですね。

医師も我々と同じ人間ですから、取って食われることはありません。

ダメならダメですぱっとあきらめて次に生きましょう。

とにかく行動の足を止めないことが、営業にしても同意書にしても、成功の秘訣ですね。

以前にもコミュニティ営業の話をしましたが、医師と会えるような場所

・医介塾

・医師の後援会

などに足を運んで医師と顔見知りになっておくことです

顔見知りになっておけば同意書のことで相談もしやすいですし、書いてくれる確率もあがります

顔見知りすらなっていない人にやさしく接してくれる人なんていませんからね

みなさんだって1度も会ったことない営業マンから営業電話きても、ぶっきらぼうに「いりません!」って適当にあしらいますよね?

これが顔見知りの人からの電話や営業だったら無下にはできないですよね?

顔見知りになっておくというのはとても大事

コミュニティへと足を運んでみましょう!

ここまでで何かわからないことや

ご不安なことがあれば下記コメント欄か

お問い合わせまでメッセージください

最後までお読みいただき

ありがとうございます(^^)

ご質問・ご感想

いつも大変お世話になっています。大変初歩的な質問で恐縮ですが

>鍼灸は往診の可否を鍼灸師が出来る。

というのは具体的にどういう意味でしょうか?

もう一点、同意書を記入済みと白紙のものを二つ用意するというのは目から鱗ですが、チェック項目の多いマッサージと比べ、項目の少ない鍼灸の同意書にもこちらで「神経痛」に◯を付けてもかまわないのでしょうか?

コメントありがとうございます!

鍼灸の同意書には往診の可否についての記載はありません。しかしあん摩の同意書に関しては往診の可否について医師が丸を付ける仕組みになっています。

なので鍼灸に関しては鍼灸師が往診の可否を判断し、往診を必要とする理由をレセプトに記載する必要がありますね!

鍼灸同意書に事前に神経痛などの疾患にも丸をつけた状態の記入済み同意書と白紙同意書を私は用意をしています。

ただ前提としては医師が本来は記入するものです。

なのでやっていいか悪いかで言えば悪いです。

しかしそこは考え方の問題であり、記載内容を医師が了承してくれるのであれば医師がわざわざ記入する手間を省くということにもなりますし、医師が了承しない場合も考えて白紙同意書も用意しているので問題にはならないと考えます。

なんにしても基本は自己責任ですけどね!

はりすけさま。いつも丁寧で迅速な対応をして下さり心より感謝申し上げますm(_ _)m。

お陰様で、とても良く理解できました。私は同意書というものを自分で書いたことがなかったので分からなかったのですね。それにしても、はりすけさまは何でもプラスになると思ったことは積極的に行動されますね。職人タイプが多いこの業界には珍しいタイプだと感じます。因みに、このHPは疑問が生じるごとに何度も読ませていただいていますが、読むたびに知識だけではなく「前に進もう」という勇気が湧きます。とても有難いです。ありがとうございました^^

嬉しいコメントありがとうございます(*^^*)!!

そういって頂けるとこのサイトを作った甲斐がありました♪

またご不明点があればいつでもお問い合わせください!